Keltern im Weinort Hoheneck

In guten Jahren waren in Hoheneck zwei Keltern in Betrieb

Die erste Kelter

Beide Keltern zerstört

Die heute noch bestehende ehemals herrschaftliche Kelter gehört zu den ältesten Bauwerken Hohenecks.

Der Baubeginn liegt noch in der Badischen Zeit im 14. Jahrhundert.

Sie gehörte zum Besitz der Herren von Hack bzw. von Speth. Urkundlich erwähnt wurde

"die Einlösung von ¼ an der Kelter im Jahre 1435".

Die zweite Kelter

Der Dreißigjährige Krieg beendete den Wohlstand der Stadt.

Nach der Schlacht von Nördlingen fiel Hoheneck 1634, wie viele andere Ortschaften den siegreichen spanischen Truppen zum Opfer.

Nur wenige abseits stehende Gebäude wurden von den brandschatzenden Söldnern verschont.

Fast ganz Hoheneck lag in Schutt und Asche. So auch die beiden Keltern.

Die Menschen wurden ermordet oder flohen.

Ab 1496 kam Hoheneck dann zu Württemberg und profitierte von der Weinbauförderung des Herzogs Christoph. Er ließ sogar an der Stelle des heutigen „Alten Schulhaus“ eine zweite Kelter errichten.

Am 14.Juli 1559 erhielten die Hohenecker die Ermächtigung auf der zweiten Kelter eine Behausung zu bauen, die fortan als Rathaus dienen sollte.

Nur eine Kelter bleibt bis heute erhalten

1876 wurden aus der 2.Kelter die zwei Kelterbäume ausgebaut und eine Weinpresse in der ersten Kelter aufgestellt.

Die zweite Kelter trug man bis auf die Stockmauern ab und errichtete im neugotischen Stil ein nun gänzlich als Rathaus genutzten Neubau.

Aufgrund mehrfacher Anordnungen der Oberschulbehörde, wurde Hoheneck verpflichtet ein neues Schulhaus zu errichten, da das bisherige trotz Ausbaumaßnahmen, zu klein geworden war.

1907 / 08 kam man zu dem Beschluss das Rathaus (auf den Stockmauern der zweiten Kelter) zum Schulhaus umzuwandeln.

Das bisherige Schulhaus wurde zum Rathaus.

Die Nutzung der ersten Kelter nahm ab 1951 stetig ab.

Die meisten Weingärtner schlossen sich der Weingärtnergenossenschaft Marbach an.

Bis 1964 gab es noch den „Hohenecker Trollinger“ zu kaufen.

Von 1665 bis 1975 wurde er mit dem „Marbacher Trollinger“ auf den Markt.

1976 kamen mit Poppenweiler und Neckarweihingen zwei weitere Weinbaugebiete zu Ludwigsburg dazu.

Die Marke „Ludwigsburger Neckarhälde“ war geboren.

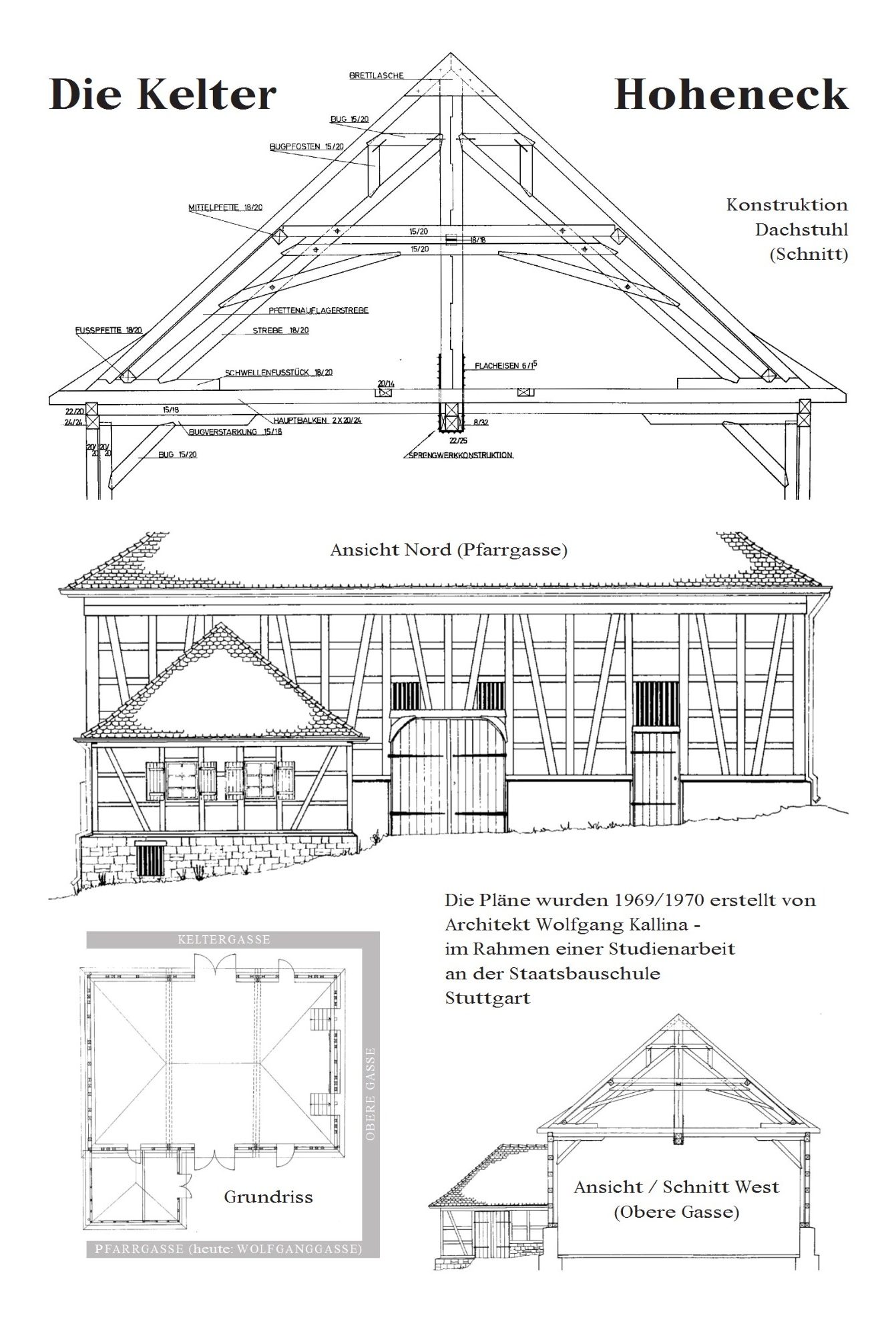

Originalpläne der Kelter liegen nicht vor.

Freundlicher Weise stellte uns Architekt Wolfgang Kallina die unten abgebildete Planzeichnung zur Verfügung,

die er im Rahmen einer Studienarbeit an der Staatsbauschule in Stuttgart erstellt hatte.

Herzlichen Dank!

Lediglich die heutige Kelter wurde auf den Grundmauern der zerstörten zunächst Kelter errichtet.

1729 erfolgt der Anbau eines „Kelterstübchens“.

Der Weinbau und die steuerfreue Nutzung der Keltern trugen erheblich zum wirtschaftlichen Wachstum der Stadt Hoheneck bei.

Im 16.Jahrhundert wurden die beiden Keltern für einen jährlichen „Zins“ in Höhe von 1 Pfund und 10 Schilling verpachtet.

Der Pächter hält die Keltern in Stand und für das „Deihen“ (Pressen) entlohnt.

Für jeden „Seckher“ (Druck) bekommt er eine Weinabgabe von 6 Maß Wein.

Die zweite Kelter mit der Ratsstube wurde erst im Jahre 1739 neu erbaut.

Die Hohenecker mussten rund hundert Jahre ohne Rathaus auskommen.

100 Jahre ohne Rathaus und 2. Kelter

Lange Zeit nur eine Kelter

Der Neubeginn aus "Schutt & Asche

Erst nach und nach kehrte das Leben zurück nach Hoheneck.

Der Wiederaufbau ging langsam voran.

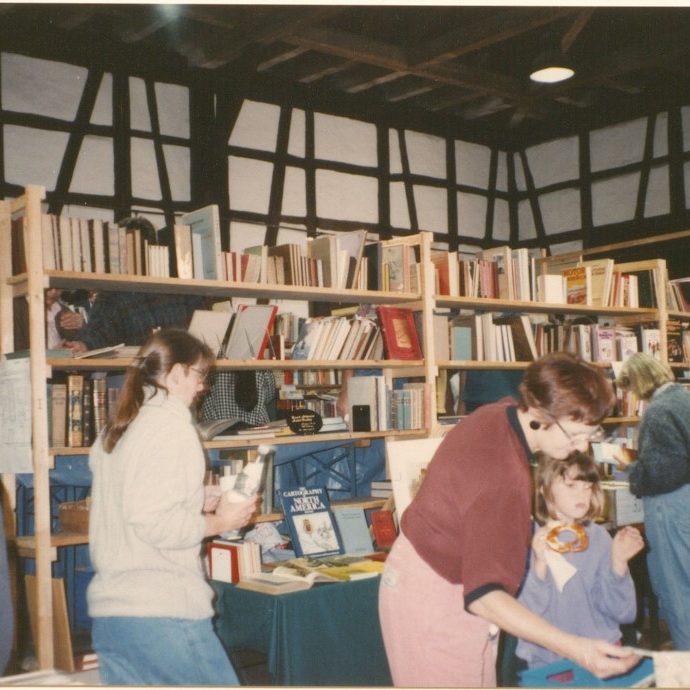

Die Kelter sollte das neu entstandene Kulturelle Zentrum in Alt-Hoheneck, das durch das Antiquariat und die Kleinkunstbühne im Alten Schulhaus, die beide von Herrn Beutler betrieben wurden, ergänzen.

So wurde sie im Jahr 2000 an Heiner Beutler verpachtet.

Die Kelter fand nun umfangreiche Anwendung während des Alt-Hohenecker-Büchermarkts.

Die Kelter selbst wurde letztlich kaum noch als solche genutzt.

Lediglich das alljährliche Kelterfest brachte die Kelter in die Köpfe und Herzen der Hohenecker zurück.

Das Kelterfest konnte Aufgrund Personalmangels der KSV-Hoheneck nicht mehr fortgesetzt werden.

Mit der Eingemeindung Hoheneck nach Ludwigsburg, wurde Hoheneck der einzige Stadtteil mit Weinproduktion.

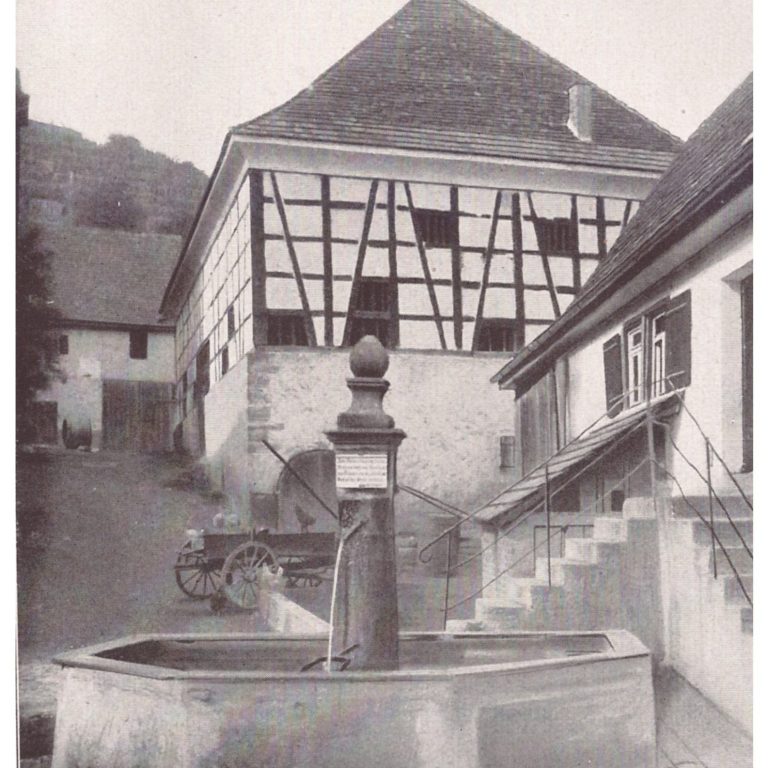

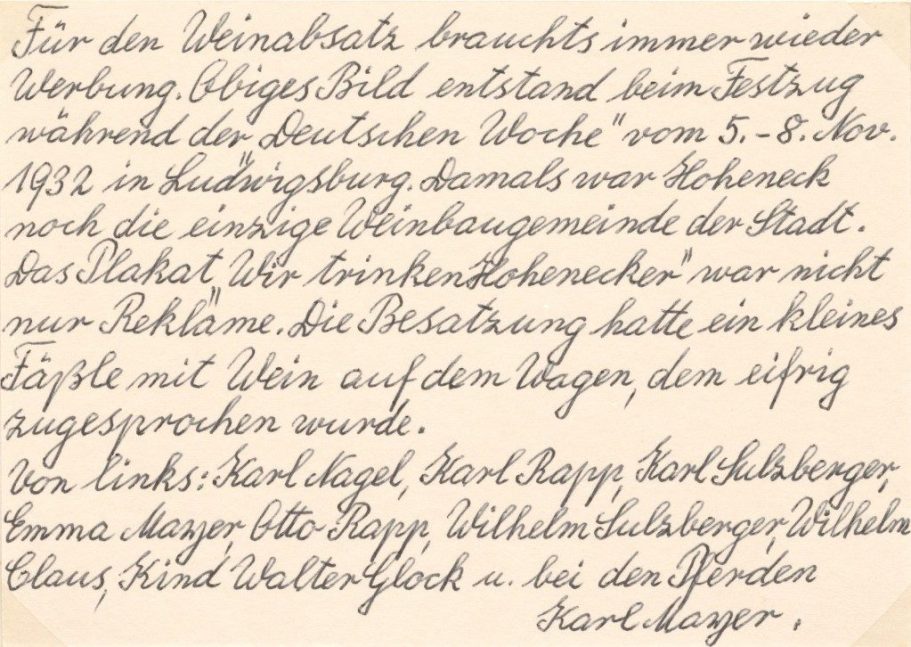

Während des Umzugs bei der "Deutschen Woche 1932" wurde fleißig Werbung gefahren.

Frau Marianne Wachter,

die aufgrund Ihrer umfassenden Orts- und Geschichtskenntnisse auch den freundlichen Ehrentitel "Wandelndes Ortsbuch" trug, stellte diese Photographie und weitere schriftliche Notizen dem Stadtarchiv Ludwigsburg zur Verfügung.

Wir veröffentlichen die Bilder und Texte von Marianne Wachter

mit freundlicher Unterstützung und Erlaubnis des Stadtarchivs Ludwigsburg.

Zu obiger Aufnahme hielt sie nachfolgenden Text fest:

Nach dem Zweiten Weltkrieg

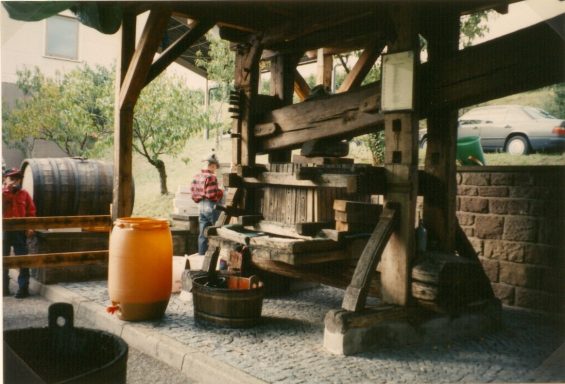

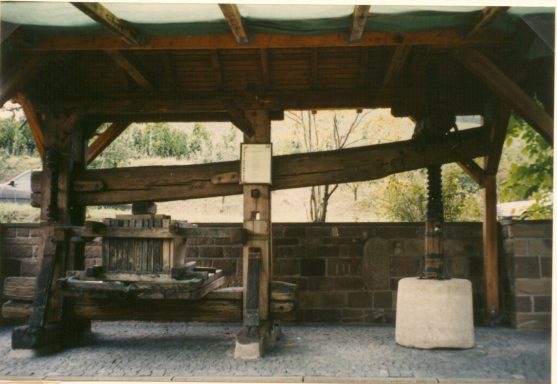

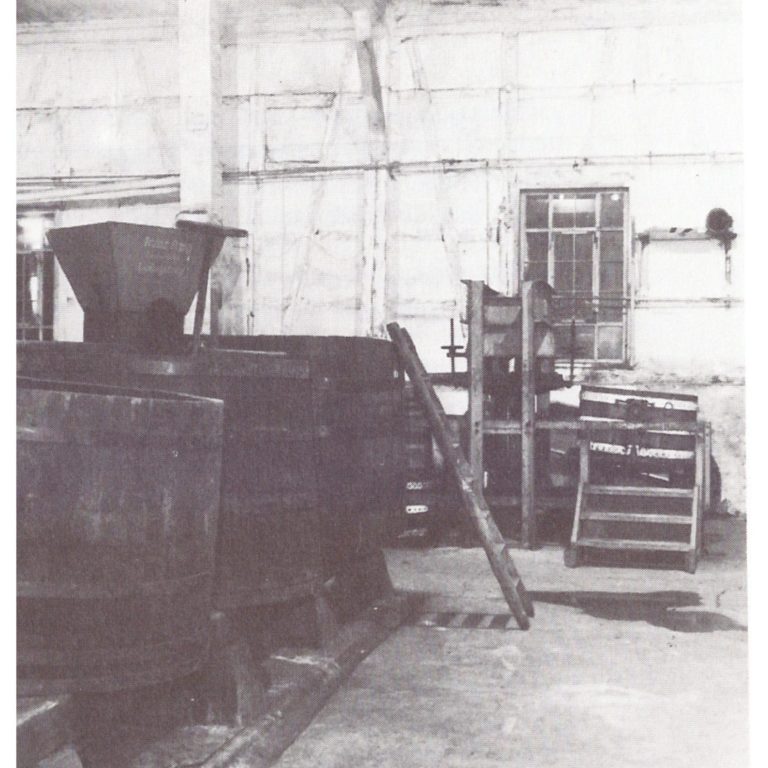

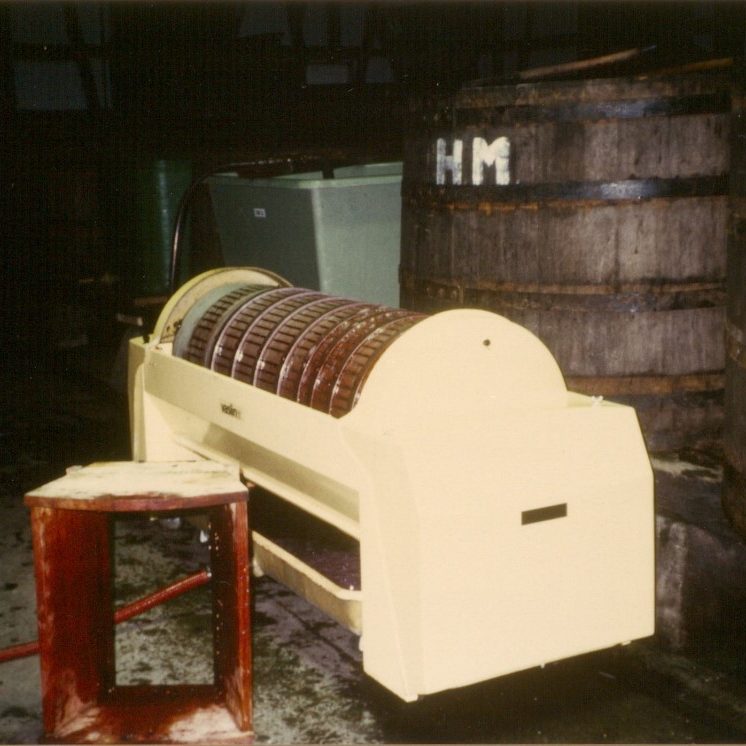

Mit den nachfolgenden Aufnahmen gewährt uns Marianne Wachter einige Einblicke in die Hohenecker Kelter.

Im Bild links ist sie selbst im Hintergrund zu sehen.

Aufgrund zurückgehender Mengen, wurde eine kleine horizontale Weinpresse angeschafft.

Blick in die erste Kelter: Im Hintergrund Frau Marianne Wachter.

Auch diese historische Aufnahme stammt aus dem Nachlass Marianne Wachter / Stadtarchiv

Kultur Alt-Hoheneck

Nachdem noch einige Zeit kulturelle Darbietungen dort präsentiert worden waren, wurde es ruhig um und in der Kelter.

Zwischenzeitlich hat Heiner Beutler dort ein Bücherdorf installiert, in dem sich neben einiger Gebäude auch eine kleine Bühne befinden.

Sie dient mittlerer Weile auch als Abgabestelle für gebrauchte Bücher; Bücher die dort auf ein zweites Leben hoffen.

Neben Bildern, enthält der Nachlass beim Stadtarchiv auch einige persönliche Erinnerungen,

die Marianne Wachter in handschriftlichen Unterlagen festgehalten hat

und uns einen kleinen (mitunter recht heiteren!) Einblick in den Kelterbetrieb erlauben.

Frau Wachter hinterließ handschriftliche Dokumente zur Geschichte,

sowie eine

Planzeichnung der zweiten Kelter

mit Ratstube

die wir mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs hier veröffentlichen.

Anlässlich des Weinfestes in Horrheim fotografierte Frau Wachter die im dortigen Weinmuseum ausgestellten Pressen und Werkzeuge, die zum Keltern benötigt wurden.

Ganz ähnliche waren auch in der Hohenecker Kelter im Einsatz.

Bildquelle: Marianne Wachter/Stadtarchiv Ludwigsburg

Der Aufbau des Keltergebäudes

Dies ist keine Veröffentlichung der Stadt Ludwigsburg, sondern eine private und nicht kommerzielle Homepage,

die lediglich öffentlich zugängliche Informationen sammelt und widerspiegelt.

Die abgebildeten Wappen finden keine Verwendung mehr in dienstlichen Dokumenten.

©Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.